Meine Jugend war eher ungewöhnlich. Mein erstes Bier hatte ich mit 22 und meinen ersten Rausch erst mit 20 (Whiskey, falls sich jemand fragt, wer der Urheber war). Meine Freizeit widmete ich ganz dem Thema des Geschichtenerzählens, oder noch besser, des Geschichtenkonsumierens. Ein großer Teil waren Erzähl- oder Rollenspiele. Mein Freundeskreis, der sich diesem Hobby widmete, war dadurch etwas, sagen wir mal, speziell. Wo andere mit 16 auf Partys oder Dorffesten ihre ersten Erfahrungen mit dem ein oder anderen Nervengift sammelten, lagen wir bei einer Übernachtungsaktion bis 4 Uhr morgens wach und diskutierten über amerikanische Wirtschafts- und Außenpolitik (ob das nun politisch korrekt war, vermag ich nicht zu sagen).

Aus dieser Zeit sind mir noch einige grundsätzliche Erkenntnisse in Erinnerung geblieben, die in der ein oder anderen Form bis heute Bestand haben in meinem Weltbild. In einer unserer vielen ausschweifenden Diskussionen vertrat ich die Position, dass in unserer Zeit, es dürfte Ende der 90er gewesen sein, die Emotion gegenüber der Ratio zu stark betont ist. Mir fiel damals schon auf, dass im Diskurs derjenige einen Vorteil hatte, der, tatsächlich oder augenscheinlich, die Fassung verlor oder sich emotional angegriffen zeigte.

Nehmen wir uns doch kurz die Zeit, genauer zu betrachten, was ich damit meine, und warum das gerade im heutigen Zeitgeist eine Rolle spielt. In den meisten Gesprächssituationen, in denen es um ein tatsächliches Thema geht, gibt es eine Seite, die eine Behauptung aufstellt oder eine Aussage trifft, und eine andere Seite, die auf die Behauptung oder Aussage reagiert.

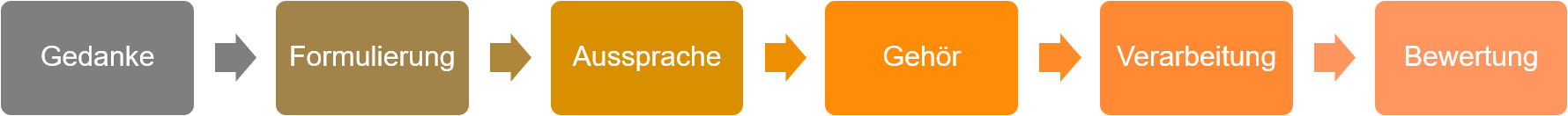

Die erste Seite nennen wir den Sprecher und die zweite Seite den Hörer. Der Sprecher hat einen Gedanken im Kopf, den er versucht, in Worte zu fassen. Der Hörer vernimmt die Worte und verarbeitet diese wiederum im eigenen Verstand und vor dem eigenen Weltbild. Es ist also immer eine Art Flüster Post. Denn es ist alles andere als selbstverständlich, dass der Gedanke des Sprechers auch im Verstand des Hörers ankommt (Jeder, der in einer Ehe lebt, weiß was ich meine).

Will ich im Gespräch der Wahrheit ein Stück näher kommen, dann ist es nicht zweckdienlich, die Gegenseite so zu beleidigen, dass sie sich dem Gespräch entzieht. Sollte dies dennoch geschehen, so wird ein angenommenes Publikum sich eine Meinung dazu bilden. Also eine Vorstellung davon entwickeln, ob der Rückzug gerechtfertigt ist oder nicht. War der Sprecher hier der Rüpel, der absichtlich versucht eine emotionale Reaktion des Hörers zu provozieren, oder gibt sich der Hörer hier überempfindlich, um den Sprecher als eben solchen Rüpel zu diskreditieren?

In jedem Gespräch werden beide, Sprecher und Hörer, durch ihre Emotion und ihre Ratio getrieben. Oder simpler, wir sind immer sowohl mit dem Bauch als auch mit dem Kopf im Gespräch. Zu einem gewissen Grad kann ich auch versuchen zu beeinflussen, ob ich im Bauch oder im Kopf bin. Beleidigt ein Wildfremder in einem hitzigen Gespräch zum Beispiel meine Familie, kann ich darauf aus dem Bauch reagieren: „Was fällt ihm ein, meine Familie zu beleidigen, das kann ich so nicht stehen lassen!“.

Oder ich reagiere aus dem Kopf: „Er kennt meine Familien nicht, weiß nicht, wovon er spricht und versucht nur mich zu reizen“. Zugegeben ist es zu einem großen Teil dem Temperament geschuldet, wer wann wie reagiert. Aber nicht nur. Und Menschen werden die Aktionen wiederholt anwenden, die ihnen die größten Reaktionen und somit den größten Nutzen versprechen.

Gleiche Verantwortung im Gespräch

Zurück zu meiner Behauptung, die Emotion wäre überbetont. Es ist sinnvoll, die Verantwortung für einen höflichen Umgang gleich auf Sprecher und Hörer zu verteilen. Der Sprecher sollte bemüht sein, seine Gedanken so zu formulieren, dass das Gegenüber diesen wohlwollend begegnen kann. Der Hörer auf der anderen Seite sollte aber auch bemüht sein, die Aussage des Sprechers so wohlwollend wie möglich aufzufassen.

In meiner Wahrnehmung findet das nicht statt. Tatsächlich ist aktuell die ganze Verantwortung auf der Seite des Sprechers. Mit banalsten Aussagen geht man das Risiko ein, auf die denkbar schlechteste Art, verstanden zu werden. Je sensibler das Thema, desto größer die Gefahr für den Sprecher.

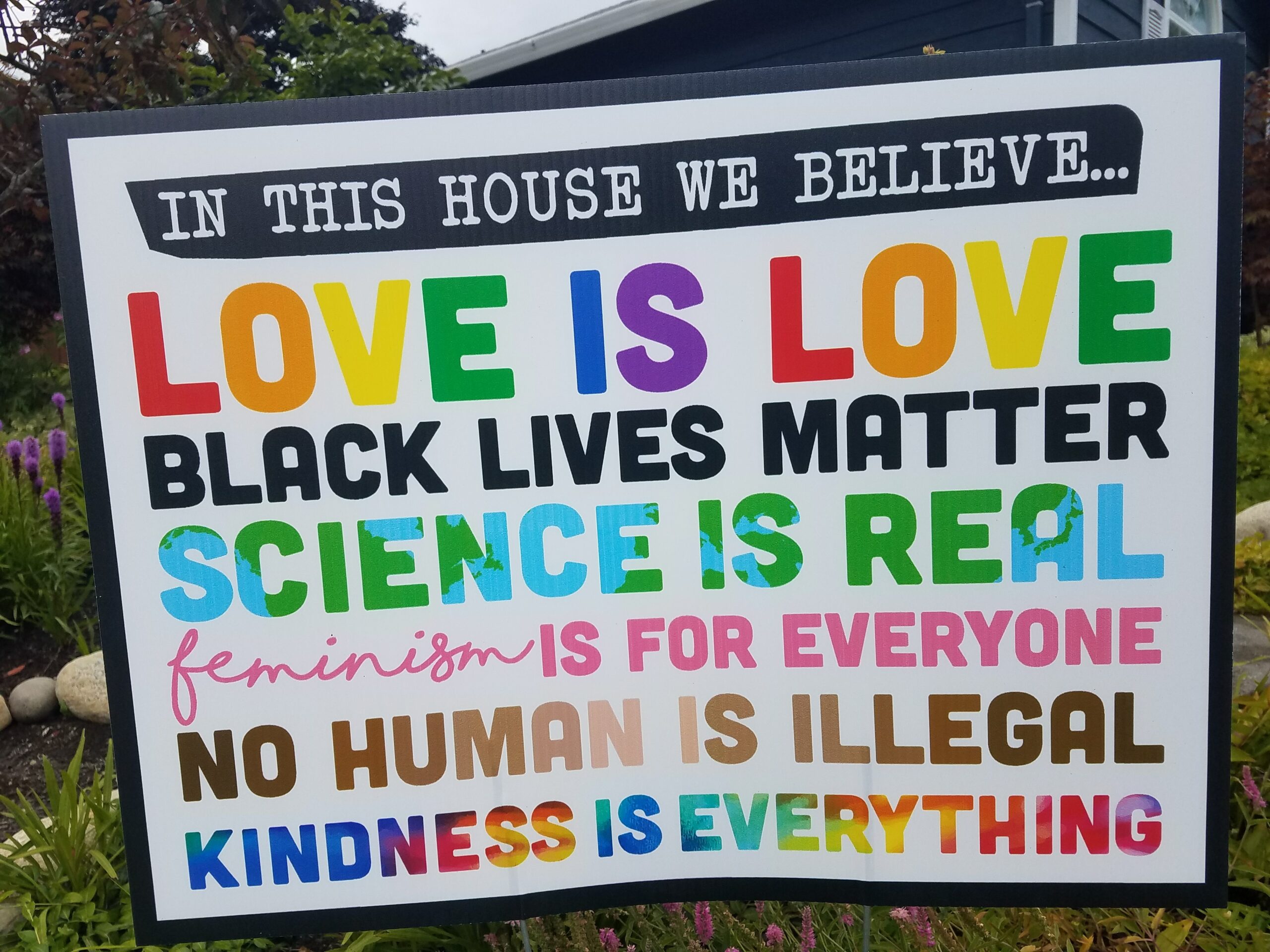

Versuchen Sie über Migration, Gender oder den Klimawandel zu sprechen, ohne auf emotionale Reaktionen zu treffen. Es wäre ja verständlich, dass solche Themen dazu geeignet sind, emotionale Reaktionen hervorzurufen, meist sind diese jedoch die erste und oft auch einzige Reaktion, gefolgt von dem Versuch, den Sprecher auf eine Art zu kategorisieren, die ihn vom Diskurs ausschließt. Ein Beispiel:

Sprecher: „Wir brauchen ein strengeres Einwandveränderungsgesetz.“

Hörer: „Wie kannst Du nur so etwas sagen? Es gibt keine illegalen Menschen. Du bist doch rechtsextrem (oder schlimmere Bezeichnung).“

Migration ist eines der wichtigsten Themen für unser Land, ja für ganz Europa. Der aktuelle Stand unserer Gesprächskultur lässt aber eine Debatte kaum zu. Der Hörer fragt nicht nach: „Wie meinst Du das?“, oder etwas offensiver: „Verstehe ich Dich richtig, dass Du keine Zuwanderung mehr möchtest?“. Im aktuellen Zeitgeist verspricht die emotionale Reaktion zusammen mit einer negativen Kategorisierung, die den Sprecher als möglichst untragbar erscheinen lässt, den größten Nutzen in einer Debatte.

Wir sind, auch dank der seit Jahrzehnten tobenden politischen Korrektheit, nicht mehr gewohnt, stoisch auf Ideen zu reagieren, die unserem Weltbild diametral entgegengesetzt sind. Wir fragen nicht nach und versuchen zu verstehen, wir fühlen uns direkt, oder in Vertretung für andere, verletzt und fordern den Ausschluss des Sprechers. Es ist aber unmöglich, etwas von Bedeutung anzusprechen und den Versuch zu unternehmen, der Wahrheit näherzukommen, ohne dabei andere potenziell zu verletzen.

Stellen Sie sich einen Saal mit Zuhörern vor und auf der Bühne zwei Personen, die eine Diskussion zu einem Thema mit aktueller Relevanz führen sollen, wie z.B. Klimawandel, Gender, Migration, Coronamaßnahmen etc. Wenn es untragbar sein soll, auch nur eine Person in dem Publikum potenziell zu beleidigen oder emotionalen Stress auszusetzen, dann wird eine Diskussion unmöglich.

Politisch Korrekt als quasi Religion

Schon Stephen Pinker merkte an, dass politische Korrektheit nur in die, von ihm benannte, Euphemismus Tretmühle führt. Wir verbieten oder verhöhnen Begriffe wie „Behindert“ als politisch unkorrekt, nur um dann alle Jahre wieder neue Begriffe finden zu müssen. Können sie mir sagen, wie ich aktuell einen Schwarzen aus Eritrea politisch korrekt bezeichne? Schwarzer ist es, glaube ich, schon nicht mehr.

Der ganze Begriff „politisch korrekt“ ist schon suspekt. Eine Aussage ist korrekt oder nicht korrekt, zumindest außerhalb von Quantenmechanik. Manchmal wissen wir noch nicht, ob korrekt oder nicht korrekt. Welchen Sinn kann das Adjektiv „politisch“ in diesem Zusammenhang erfüllen? Ist etwas korrekt, dann brauche ich kein zusätzliches Adjektiv. Ebenso bei nicht korrekt.

Der einzige Sinn von „politisch korrekt“ ist also entweder Aussagen aus der Menge der korrekten in die Menge der inkorrekten zu verschieben oder umgekehrt. „Schwarzer“ oder „Behinderter“ mag zwar korrekt sein, aber wir verschieben es durch das Adjektiv „politisch“ aus der Menge der korrekten in die Menge der inkorrekten Aussagen. Nur mit dem Ziel, die Emotion nicht zu überlasten.

Da sind wir bei meiner Erkenntnis aus den 90ern. Die Emotion ist überbetont. Es ist uns aktuell wichtiger, wie sich jemand bei einer Aussage fühlen könnte, als die Korrektheit der Aussage selbst. Toleranz hat ein solches Niveau erreicht, dass intelligenten Menschen das Denken verboten wird, um keine Idioten zu beleidigen oder zu verletzen (fälschlicherweise Dostojewski zugeschrieben).

Daher mein Appell:

Lassen Sie uns höflich sein und wohlwollend zuhören. Lassen Sie uns das Wagnis in Kauf nehmen, anderen auf den Fuß zu steigen, auf dem Weg zur Wahrheit. Und lassen Sie uns endlich die „politische Korrektheit“ wieder auf die „Korrektheit“ reduzieren. Frei nach Christopher Hitchens „Facts don’t care about feelings“. Aber bitte mit Höfflichkeit.

Schreibe einen Kommentar