Wie Ihnen, werter Leser, spätestens jetzt auffallen sollte, gendere ich nicht. Ich habe die deutsche Sprache, trotz des Hindernisses der Legasthenie, lieben gelernt. Daher liegt es mir am Herzen, ihr treu zu bleiben. Heißt das nun, dass Sie, lieber Leser, automatisch ein Mann sind oder sein müssen, oder ich mich diesem Irrtum blauäugig hingebe? Keineswegs, ich nutze eine sogenannte Funktionsbezeichnung. Ich fasse alle Menschen, die diese Zeilen lesen, ihrer Funktion nach zusammen und verwehre mich somit dem Gendern.

Das bedeutet, ich messe Ihrem Geschlecht oder Ihrer Hautfarbe oder Ihrer Schuhgröße, zumindest in Bezug auf ihre Funktion als Leser, keine wesentliche Bedeutung bei. Trennende Kategorien will ich bewusst vermeiden. Würde ich Leser und Leserin schreiben (oder LeserInnen, Leser:innen etc.), würden manche, vielleicht sogar alle, kurz an der Stelle hängen bleiben. Ich würde so unweigerlich darauf hinweisen, dass es Männer und Frauen gibt, und dass dies scheinbar eine Bedeutung beim Lesen dieser Zeilen hat.

Meine Überzeugung ist aber, dass uns mehr verbindet als uns trennt. Jeder durchlebt das, was ich gerne als die menschliche Erfahrung beschreibe. Wir werden geboren, wachsen auf und entwickeln uns körperlich und geistig zu einer Persönlichkeit, bekommen vielleicht selbst Kinder, und erleben, wie diese die gleichen Erfahrungen durchlaufen, bei denen wir sie begleiten dürfen. Wir bauen Beziehungen zu anderen Menschen auf und erleben deren Schicksal mit und schließlich werden wir älter und verfallen langsam an Körper und Geist und eines Tages tun wir unseren letzten Atemzug. Die Zeit, die uns gegeben ist, sollten wir nicht damit verbringen, bei jeder Gelegenheit darauf zu verweisen, was uns trennt.

Das sind aber nicht die einzigen Gründe, weswegen ich das Gendern ablehne. Um es kurz zu machen, liste ich alle hier kurz auf:

- Es ist grammatikalisch nicht korrekt

- Die ihm zugrunde liegende Annahme ist nicht bestätigt

- Es wirkt trennend, nicht verbindend

- Es macht Sprache und damit Kommunikation noch komplizierter

- Es ist nur einseitig

- Es beraubt der Sprache ihrer Möglichkeiten

- Seine Wurzeln sind zutiefst Männerverachtend

- Es ist nicht schön

Lassen Sie mich das etwas genauer ausführen.

Die Grammatik des Genderns

Auch die grammatikalische Korrektheit ringt hier und da vielleicht nur ein Lächeln ab. Es ist aber nicht klar, was MitarbeiterInnen sind. Sind damit „Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen“ gemeint? Oder sind „Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen“ gemeint oder nur „Mitarbeiterinnen“? Welchen Artikel hat MitarbeiterInnen? Und wie ist der Genitiv oder Dativ zu bilden? „Des Mitarbeiters“ und „der Mitarbeiterin“ kann nicht gleichzeitig korrekt sein. Und wie wird das Wort mit „-Innen“ gebildet, wenn die weibliche Form mit einem Umlaut gebildet wird oder der letzte Buchstabe fehlt: AnwaltIn, KochIn, BiologeIn, JudeIn? Zusätzlich hört man bei Sprechen nur die weibliche Form.

Ein „Zu Fuß Gehender“ oder ein „Studierender“ ist eine Person, welche im diesem Moment eben jene Tätigkeit ausübt. Steht die Person aber an einer Ampel, sitz auf einer Parkbank oder isst mäßige Lasagne in der Mensa, ist die Bezeichnung grammatikalisch falsch. Jeder Deutschschüler würde dafür einen Fehler angestrichen bekommen.

Auch ist in der deutschen Sprache der Plural der Frauen sprachlich privilegiert. Die Menge der „Lehrer“ enthält alle männlichen und weiblichen Lehrer. Die Menge der „Lehrerinnen“ enthält jedoch nur noch alle weiblichen Lehrer. Um die Menge der männlichen Lehrer zu beschreiben, muss ich mich eben diesem Hilfswort „männlich“ bedienen. Der reine männliche Plural kann also nur mit Hilfe zustande kommen, der weibliche Plural steht für sich allein. Politisch korrekt könnte man sagen, der männliche Plural sei besonders herausgefordert.

Die grundlegende Annahme

Der ganzen Idee liegt die Annahme zugrunde, mit der maskulinen Form werden Frauen nicht mit angesprochen oder höchstens nebenbei mitgemeint. Es gibt einige Untersuchungen, die das zu belegen scheinen. Es ist aber schwierig, in den Untersuchungen den Fokus, der in der letzten Zeit auf diesem Thema liegt, gebührend zu berücksichtigen.

Was meine ich damit? Nun, es gab eine andere Untersuchung, die verdeutlicht, welchen Effekt ich meine oder ausschließen möchte. In dieser Untersuchung wurden scheinbar Frauen für ein Bewerbungsgespräch gesucht (mehr zur Opfermentalität). Diesen Frauen wurden entstellende Narben ins Gesicht geschminkt und gesagt, sie sollen in dem folgenden Bewerbungsgespräch darauf achten, ob sie aufgrund dieser Narben anders oder schlechter behandelt werden. Kurz bevor man die Frauen in das Gespräch schickte, legte man noch einmal letzte Hand an die geschminkten Narben. Ziel sollte sein, zu untersuchen, ob entstellende Narben eine herablassende Behandlung verursachen.

Die Frauen berichteten nach dem Gespräch in großer Zahl von schlechterer Behandlung, ja sogar von direkten Bemerkungen, die sich ihrer Ansicht nach auf die Narben bezogen. Das Experiment wollte aber einen ganz anderen Effekt aufzeigen, als die Frauen dachten. Die Narben wurden beim letzten Hand anlegen tatsächlich entfernt. Die Untersuchung sollte verdeutlichen, dass wir Diskriminierung finden, wenn wir nur danach suchen. Und genau der Effekt kann sich leicht in die Untersuchung einschleichen, die feststellen will, ob sich Frauen mit angesprochen fühlen. Ob ich mich angesprochen fühle oder nicht, hat viel mit mir, meinen Überzeugungen und meiner Erwartung oder Sensibilität zu tun.

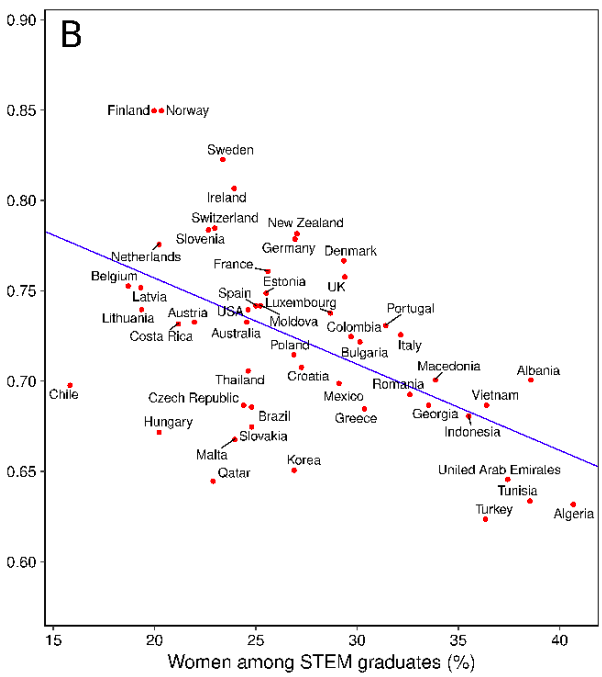

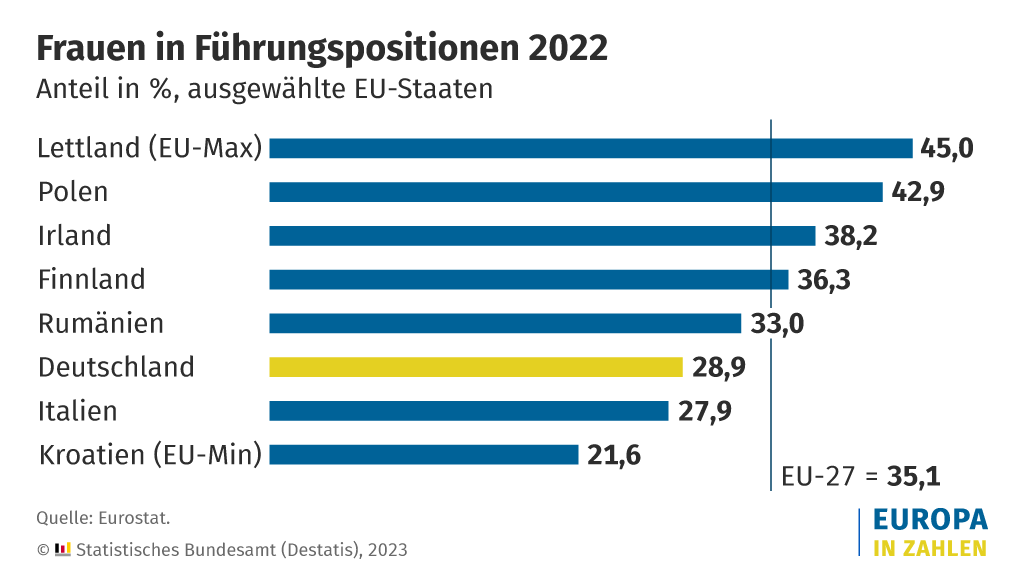

Wäre die Annahme korrekt, dass eine neutrale Sprache zu einer besseren Behandlung der Frau im gesellschaftlichen Leben führt, dann würde man ja in Ländern, die eine solche neutrale Sprache haben, zumindest eine ähnliche, eigentlich sogar eine bessere Behandlung der Frau erwarten, als das im deutschen Sprachraum der Fall ist. Türkisch und Arabisch sind beides neutrale Sprachen. Ich lehne mich wahrscheinlich nicht zu weit aus dem Fenster mit der Behauptung, dass Frauen im arabischen Sprachraum keine bessere Behandlung als im deutschen Sprachraum zuteil wird.

Die Vorstellung, das Genus (grammatikalisches Geschlecht) hätte irgendetwas mit dem Sexus (biologischem Geschlecht) zu tun, ist grundfalsch. Die Geisel ist genauso wenig immer eine Frau wie der Flüchtling immer ein Mann ist. Das Mädchen ist Neutrum, und das schon seit mindestens vier Jahrhunderten.

Bei vielen Formulierungen würde selbst heute noch niemand auf die Idee kommen, dass Frauen nicht mitgemeint sind. Etwa die Frage nach der Einwohnerzahl. Keiner würde nur die Männer zählen. Oder, wenn man vom Prager Judenviertel spricht, wird keiner annehmen, dass dort nur Männer lebten.

Es trennt und verbindet nicht

Mit „Alle Insassen des Bootes“ ist eine Gruppe gemeint, deren Mitglieder alle ein gemeinsames Merkmal haben. Ein Merkmal verbindet sprachlich die unterschiedlichen Menschen und macht sie zu einer Einheit. „Die Insassen und Insassinnen“ teilt die Gruppe in zwei. Scheinbar gibt es ein trennendes Merkmal, dass nicht vergessen werden darf. Das Geschlecht. Tatsächlich ist aber in Bezug auf das sich in einem Boot befinden das Geschlecht denkbar irrelevant und die Betonung der Trennung unnötig.

Die Einseitigkeit

Auch suchen wir vergebens nach dem Bestreben gerechterweise männliche Wörter zu finden, für alle Bezeichnungen von Menschen, die im Femininum stehen. „Die Person“ meint ja sicher nur Frauen, genauso wie „die Arbeitskraft“ immer nur weiblich ist. Wie wäre die männliche Form? „Der Personer“ oder „Der Arbeitskrafter“? Und wie wäre die neutrale Formulierung? „Die PersonInnen“ oder „Die ArbeitskraftInnen“?

Besonders Unterhalsam fand ich einen Moderator bei den Öffentlichrechtlichen, der in einer Sendung mehr als einmal (es kann also kein Versprecher gewesen sein) das Wort Krankenschwester genderte. Erstens ist die Korrekte Bezeichnung Krankenpflegerin und zweitens gibt es eine Krankenschesterin in der deutschen Sprache nicht.

Es macht die Sprache noch komplizierter

Deutsch ist als Sprache schwer zu erlernen. Speziell für Menschen aus einem Sprachraum, der andere Schriftzeichen nutzt und keinen Lateinischen oder Germanischen Ursprung hat. Also Asien und der Arabische Raum, um nur zwei zu nennen. Das wird nicht einfacher durch Gendern. Die deutschen Artikel sind auch so schon ein Gräuel für jeden, der Deutsch lernen möchte. Auch bei sinnerfassenden Lesen haben immer mehr Grundschüler Verständnisschwierigkeiten. Überlegen Sie selbst, ob der folgende Satz das Erfassen der Aufgabenstellung begünstigt:

“Eine/r ist Zuhörer/in der/die andere ist Vorleser/in, der/die eine/r liest den Abschnitt vor der/die Zuhörer/in fast das gehörte zusammen.”

Eine einfache Aufgabenstellung für einen Grundschüler, die einem Erwachsenen Probleme beim Verständnis bereitet.

Es macht die Sprache ärmer

Es gibt Aussagen, die ich mit Gendern nicht mehr treffen kann. „Frauen sind die besseren Autofahrer“, oder „Heike und Klaus waren die besten Tänzer des Abends“ sind gegendert nicht mehr von der gleichen Bedeutung oder gleich gänzlich unverständlich. Generell wird durch die ständige Auftrennung der Geschlechter der Fokus einer Aussage verrückt (im wahrsten Sinne des Wortes). Ohne eine gemeinsame Bezeichnung, der Funktion nach, ist der Fokus immer von der eigentlichen Aussage abgewandt

Die männerverachtenden Wurzeln

Der Ursprung der Idee des Genderns stammt aus den 70er Jahren und nannte sich damals „Feministische Sprachkritik“ eine ihrer Urheberinnen und Vertreterinnen, Luise Pusch, schrieb dazu: „Der Mann brauchte dringend eine Abmagerungskur zur Therapie seines immer gefährlicher werdenden Größenwahns“, sie spricht über den „täglichen Genozid durch die Sprache“. Sie begeistert sich für das „schöne, lange Femininum“ und will es gegen das kurze, quasi abgehackte Maskulinum ausspielen, das sie als Schwundform auch Schrumpf-, Reduzierte-, oder Kümmerform bezeichnete. Es scheint ihr nicht nur um eine Gleichbehandlung zu gehen.

Gendern ist nicht schön

Das Argument der Schönheit mag manchen nicht überzeugen. Aber Sprache ist schön. Sie kann uns erheben. Zum Abschluss zitiere ich hier Herrn Dr. Kubelik, der das Ganze besser zusammenfasst als ich es kann (hier in einem Vortrag des Verreins der Deutschen Sprache):

Sprache trägt unser Wissen und ermöglicht uns klare Gedanken. Sie lässt uns urteilen und verhilft uns, Gefühle auszudrücken. Indem wir unseren Wünschen und Sehnsüchten, unseren Freuden und Schmerzen, unseren Ängsten und Erinnerungen Namen geben, verleihen wir ihnen Lebendigkeit und Dauer. Indem wir sagen, was uns glücklich macht und was misslungen ist, was uns ängstigt und was wir hoffen, erschaffen wir eine eigene, greifbare Gegenwart. Ein altertümlicher Ausdruck macht uns längst vergessene Kindheitstage wieder lebendig; ein guter Witz löst uns aus einer inneren Anspannung; eine schöne Formulierung kann uns begeistern und ergreifen, sie kann uns zu Tränen rühren wie Musik oder Malerei. In Augenblick der Freude, der Trauer, des Schmerzes drängen unsere Emotionen nach außen, sie suchen nach Wörtern und werden Sprache. Selbst dann, wenn niemand da ist, der es hören kann. Nur in und mit ihr können wir fordern, drohen und bitten, beten, urteilen und verurteilen, beleidigen, verletzen und trösten, belehren, argumentieren, überzeugen und lügen. So begleitet uns Sprache in fast jedem Augenblick des Lebens, sie gibt uns Orientierung und stiftet unsere Identität.

Sprache und Kommunikation ist schon kompliziert genug, auch, ohne dass wir sie politisieren. Wir wollen uns hier auf das konzentrieren, was uns verbindet, und nicht was uns trennt.