Im Jahr 2006 besuchte ich das Kino in der Stadt meiner Hochschule (bevor es wenige Zeit später geschlossen wurde und ja, es war das einzige Kino in dieser Stadt) und sah den Film “Eine unbequeme Wahrheit”. Der Film schockte mich. Ich war Anfang/Mitte zwanzig und noch sehr am Anfang meiner Persönlichkeitsfindung. Ich geriet kurz darauf in einen lauten und heftigen Streit mit einem guten Freund von mir. Anlass war das Wort “Wahrheit” im Titel des Films. Ich war überzeugt von der Wahrheit des Inhalts. So sehr, dass ich mein Studium darauf ausrichtete.

Es ging natürlich um den Klimawandel, der damals noch Erderwärmung hieß und aktuell langsam zur Klimakatastrophe wird, zumindest dem Wortlaut nach. Nach Beendigung meines Studiums und meinem ersten Arbeitsplatz im Bereich Bioenergie und Wärmetechnik setzte langsam ein Erkenntnisprozess ein. Ich wurde kritischer und mir fielen immer mehr Punkte auf, über die ich stolperte, wenn ich versuchte, die tatsächlich komplexe Thematik, zu ordnen oder klar zu greifen.

Heute, also 18 Jahre später, möchte ich die wichtigsten Punkte auf unterschiedlichen Ebenen zusammentragen, die mich auch heute noch stolpern lassen.

Wenn man über den Klimawandel spricht, muss man als Erstes zwei Ebenen trennen, die leider immer miteinander vermischt werden: Die politische Ebene und die empirische Ebene (ich spreche absichtlich nicht von „wissenschaftlich“, da damit leider oft die politische Ebene gemeint oder bedient wird).

Vertritt man eine kritische Position gegenüber dem politischen Umgang mit dem Klimawandel in Deutschland oder Europa, findet man sich schnell in der Ecke, in der die Leute stehen, die die „Wissenschaft“ nicht anerkennen, so bedauerlicherweise häufig die „Argumentation“, oder genauer, Anschuldigung der vermeintlichen Gegenseite. Ungünstigerweise verkennt dieser Vorgang, dass man auch bei einer Anerkennung der empirischen Ebene, sich der politische Kurs, den Deutschland oder Europa eingeschlagen hat, nicht zwingend ergibt. Oder anders, auch wenn wir uns empirisch einig sind, können wir dennoch politisch unterschiedliche Lösungen für richtig erachten.

Die andere Ebene ist die empirische oder wissenschaftliche. Also weniger die Frage, wie wir mit dem Klimawandel, oder genauer, mit dem menschengemachten Anteil davon, politisch oder gesellschaftlich umgehen, sondern eher die Frage, wie signifikant ist der menschengemachte Anteil am Klimawandel und wie signifikant ist der Klimawandel. Die Gegenseite stellt hier häufig die äußerst eloquente Behauptung auf, man würde den Klimawandel „leugnen“, wenn man auf dieser Ebene diskutiert. Auch hier ist wohl weniger ein inhaltlicher Austausch oder eine ehrliche Suche nach dem wahren Kern in der Sache das Ziel des Gesprächs, als mehr das untragbar Machen der Gegenseite durch vehementen Einsatz von Ad Hominem Vorwürfen, ganz nach Arthur Schopenhauers Eristischer Dialektik (Untertitel: Die Kunst recht zu behalten).

Widmen wir uns also den Stolpersteinen, die es mir mittlerweile unmöglich machen, in der gleichen Leidenschaft dem Ökologismus zu frönen wie gewisse Mitglieder unserer Gesellschaft, die ein gezieltes Zerstören von Kunstwerken als geeignete Methode des Diskurses erachten oder einfach nur gerne den Verkehr stören.

Ich konnte in Summe sieben ausmachen, die mich stolpern lassen:

- Nach aktueller Einschätzung ist der Weltuntergang nicht zwingend

- Erneuerbare machen die Versorgung gesichert unsicherer bei ungesicherter Weltuntergangslage

- Umweltschutz vs. Sozialismus

- Ökologismus vs. Ökomodernismus

- Umweltschutz ist Luxus

- Was ist die mittlere Temperatur und messen wir diese korrekt

- Macht korrumpiert

Nach aktueller Einschätzung ist der Weltuntergang nicht zwingend

Auch wenn wir es uns kaum vorstellen können, in unserem hoch technologisierten Zeitalter, in dem das Wissen der Welt auf dem Touchscreen in der Hosentasche binnen Sekunden verfügbar ist, aber wir können die Zukunft immer noch nicht vorhersagen. In der Klimaforschung bedient man sich unterschiedlicher Szenarien. In 2014 wurden die RCP Szenarien aufgestellt. Diese hatten die SERS Szenarien abgelöst, die ihrerseits wiederum die IS92-Szenarien von 1992 abgelöst hatten. Diese RCP Szenarien wurden dann 2021/22 im 6. Bericht des IPCC von den SSP Szenarien abgelöst.

Keines der Szenarien bietet wirklich den Stoff für einen Weltuntergang. In den schlimmsten Szenarien steigt der Meeresspiegel um ca. 40 cm bis 2100. Die Niederlande liegen zu einem großen Teil 5 m unter dem Meeresspiegel und machen sich ganz gut dafür.

Einzige Möglichkeit, dass selbst in einem Worst-Case-Szenario wie dem RCP 8,5 (wir verbrennen alles an Kohle, was wir aktuell an Vorkommen haben und dann fast nochmal so viel) sich die fast schon ersehnten apokalyptischen Zustände einstellen, sind die sogenannten Kipppunkte. Die Annahme dahinter ist, dass das System Klima bei Erreichen oder besser Überschreiten von unterschiedlichen Kennzahlen oder Messwerten kippt. Also bildlich gesprochen, wie ein Würfel, der von einer Seite auf eine andere fällt, wenn man ihn nur weit genug kippt. Tatsächlich ist es sehr unwahrscheinlich, dass ein so komplexes und dynamisches System wie unser Klima über nur wenige Freiheitsgrade verfügt. Es ist eher wahrscheinlich, dass unser Klima kein Würfel, sondern ein Ball ist. Und der kippt nicht.

Ein weites Indiz für das Ausbleiben des Weltuntergangs ist die Anzahl der Opfer von Naturereignissen. Sollte sich in den letzten hundert Jahren, das Klima tatsächlich Richtung Katastrophe entwickelt haben, wie hier und da dargestellt, dann sollten wir ja eine Zunahme oder wenigstens eine konstante Opferzahl von Naturereignissen beobachten. Zumal sich die Weltbevölkerung seit 1920 vervierfacht hat, also über deutlich mehr potenzielle Opfer verfügt (Der Zuwachs fand hauptsächlich in der sich entwickelnden Welt statt). Aber die Zahlen sinken. Waren es 1920 noch 500.000 (im 5-Jahresschnitt betrachtet) sind es 2022 nur noch etwas über 10.000 gewesen.

Erneuerbare machen die Versorgung gesichert unsicherer bei ungesicherter Weltuntergangslage

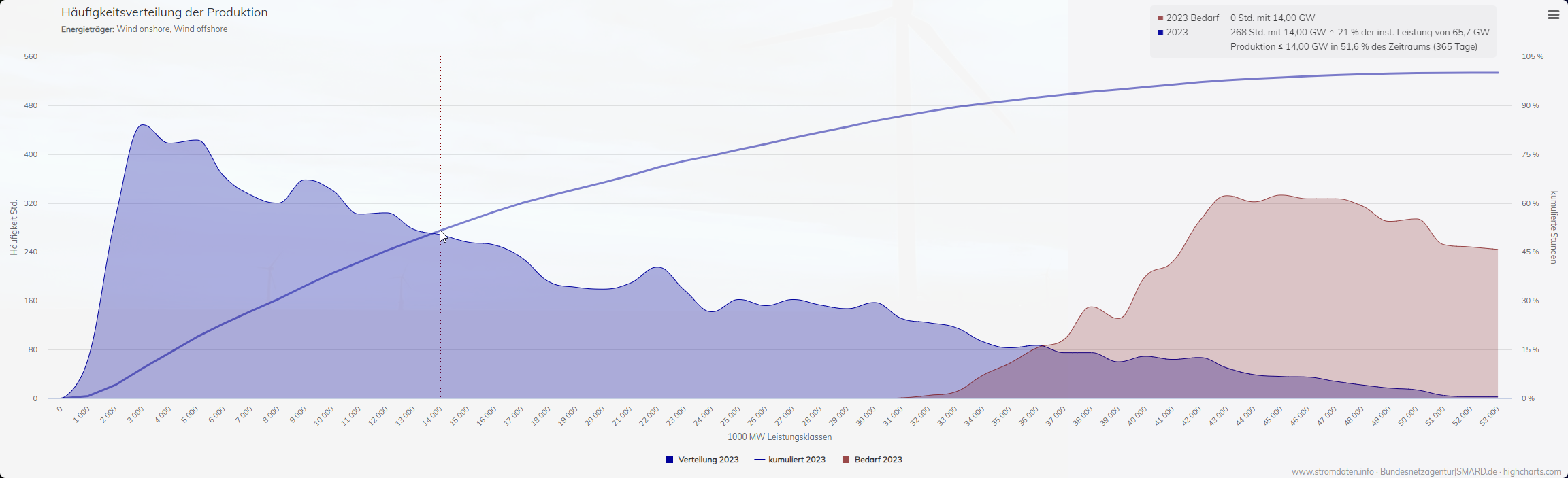

Wenn wir uns vor Augen geführt haben, dass der Weltuntergang einerseits nicht zwingend ist und andererseits nicht unmittelbar bevorsteht, so lassen sich politische Maßnahmen vor diesem Hintergrund ganz anders einordnen. Im Unterschied zur Unsicherheit des Weltuntergangs ist die Unsicherheit der Energieversorgung mit Wind und Sonne gesichert. Was meine ich damit? Nun ganz einfach, dass nicht immer Sonne scheint und oder Wind weht. Das Jahr hat 8766 Stunden und in Deutschland haben wir ca. 66 GW Windkraftanlagen. Schätzen sie wie viele Stunden diese Windkraft anlagen die volle Leistung gebracht haben?

Antwort: 0h. Gehen wir etwas runter. Wie viele Stunden haben sie denn mindestens 80 % der installierten Leistung gebracht? 3h. Nun, das klingt nicht ermutigend. Sind wir noch freundlicher und fragen, wie viele Stunden haben sie denn wenigstens 50 % der Leistung gebracht? 1.323,66h, also fast 10 % der Stunden in einem Jahr. Das ist doch schon mal was. Aber welche Leistung haben sie denn dann mindestens in 50 % der Stunden in einem Jahr geliefert? Die Antwort ca. 14GW oder ca. 20 % der installierten Leistung. Das heißt, dass ich bei 66 GW installierter Leistung, oder Tausenden von Windrädern, die Hälfte des Jahres 80 % der Leistung aus anderen Quellen decken muss. Zum Vergleich, ein Kernkraftwerk läuft ca. 8600h im Jahr auf 100 %.

Erneuerbare Energie, im speziellen Wind und Sonne erhöhen unsere Abhängigkeit von Wind und Wetter, und tun damit genau das Gegenteil von dem, was Technologie seit dem Mittelalter getan hat, nämlich uns unabhängig von Wind und Wetter zu machen. Wir können Licht haben, wenn es dunkel ist und Mehl malen, auch wenn kein Wind geht. Noch zumindest.

Umweltschutz vs. Sozialismus

Einer meiner größten Stolpersteine ist, dass es mir schwerfällt gerechtfertigten Umwelt- oder Klimaschutz von Sozialismus abzugrenzen. Beide wollen nämlich scheinbar dasselbe. Sie wollen die freie westliche kapitalistische Gesellschaft durch eine von Räten oder anderen zentralisierten Machthabern (bei allen Sozialismen der Geschichte war es früher oder später der despotische Alleinherrscher, aber das nur am Rande) gesteuerte Planwirtschaft ersetzen.

Ulrike Herrmann muss man, trotz aller kritikwürdigen Punkte in ihrem Buch “Das Ende des Kapitalismus”, zugutehalten, dass sie als eine der ersten eine konkrete Lösung vorgeschlagen hat. Ein Schrumpfen der deutschen Wirtschaft auf den Stand von 1974 durch ein Modell, dass sich an der englischen Kriegswirtschaft orientiert. Also eine von Räten gesteuerte Planwirtschaft. Bisher hat uns die Geschichte ziemlich eindeutig vor Augen geführt, dass der Kapitalismus die bessere Variante ist, um mit dem Problem der Verteilung von begrenzten Ressourcen umzugehen.

Umwelt und auch Klima kann sehr gut als eine solche knappe Ressource betrachtet werden (bisher haben wir tatsächlich nur eine Erde). Daher erschließt sich mir nicht, warum hier das Klima eine Ausnahme sein soll, zumal vor dem Hintergrund einer nicht vorhanden unmittelbaren Bedrohung (wie sie im Zweiten Weltkrieg für Großbritannien vorhanden war).

Ökologismus vs. Ökomodernismus

Zum Glück gibt es auch noch andere Lösungsansätze. Ich möchte hier den Ökomodernismus oder Ökopragmatismus vorstellen. In meiner Wahrnehmung hat der Ökologismus oder Ökosozialismus starke religiöse oder/und ideologische Züge. Jede Entwicklung scheint den drastischer werdenden Klimawandel zu bestätigen und die Apokalypse scheint unvermeidbar. Mein Eindruck ist, dass für Ökoligisten, der politische Kurs und der als massiv wahrgenommen menschengemachte Anteil am Klimawandel nicht falsifizierbar sind.

Für sie sind keine Beweise oder neue Fakten denkbar, die ihre Ansicht in diesen Bereichen ändern würden. Das hat den Grund, dass es eben nicht Fakten oder Daten waren, die sie von der Position überzeugt haben. Es geht um Emotion und Spiritualität. Aber genug davon, die Beleuchtung der religiösen Tendenzen dieses oder anderer Auswüchse des Zeitgeistes werde ich sicher noch an anderer Stelle beleuchten.

Der Ökomodernismus ist, salopp gesagt, die Art von Umwelt- oder Klimaschutz, der sich bei einer Abwägung der Daten und Fakten ergibt. Patrick Moore oder Michael Schellenberger sind zwei prominente Vertreter dieser Ansicht. Der Blog “Tech for future” firmiert auch unter dieser Anschauung und kann von mir an dieser Stelle nur empfohlen werden. Der Ökomodernismus spricht, wie auch das IPCC, davon, dass eine Mischung aus Kernkraft, Gaskraftwerken und Erneuerbaren die Stromversorgung sicherstellen sollten. Dazu werden Ideen wie möglichst wenig Flächen zu versiegeln durch höhere Bauten und intensiv genutzte landwirtschaftliche Flächen propagiert.

In Summe könnte man sagen, der Ökomodernismus hält die freie westliche, kapitalistische Gesellschaft für mit dem Umwelt- und Klimaschutz vereinbar, er sieht den Menschen als Teil der Natur und nicht als außerhalb der Natur und geht davon aus, dass Technologie und Fortschritt die Lösung für Herausforderungen der knappen Ressource, Umwelt oder Klima sind statt Verzicht und Deindustrialisierung.

Umweltschutz ist Luxus

Umweltschutz interessiert den Menschen nur, wenn seine tieferen Bedürfnisse nach Unterkunft, Trinkwasser, Essen, Arbeit, Selbstverwirklichung und so weiter bereits erfüllt sind. Gesellschaften fangen an, sich mit Umweltschutz zu befassen, sobald sich ein solider Mittelstand entwickelt hat. Der Kampf gegen die Armut war in den letzten 150 Jahren sehr erfolgreich. Die Weltbank nutzt das Kriterium “weniger als 2 $ pro Tag” als Kriterium für Armut, um vor allem eine einfache Vergleichbarkeit zu gewährleisten.

Zu Beginn des 19. Jahrhunderts lebten noch über 80 % der Weltbevölkerung in Armut, also mit weniger als 2 $ pro Tag. Damals lebten rund eine Milliarde Menschen auf dem Planeten. Heute leben weniger als 20 % der Weltbevölkerung in Armut. Bei über acht Milliarden Menschen wohlgemerkt. Aber der nächste Bevölkerungsboom, nach dem asiatischen der letzten 100 Jahren wird der afrikanische in den kommenden 100 Jahren sein. Und dort sind die heutig ärmsten Menschen zu finden.

Weltweiter Klimaschutz wird für Asien zu Teilen und für Afrika im Ganzen erst dann ein wirklich relevantes Ziel werden, wenn deren jeweilige Bevölkerung aus der Armut gehoben wurde und einen relevanten Mittelstand entwickelt hat. Kein Vater und keine Mutter wird auf den Ausstoß an CO₂ verzichten wollen, wenn der Preis Unsicherheit, Krankheit oder Chancenlosigkeit der eigenen Kinder ist, wie Konstantin Kissin in seiner sehr sehenswerten Rede vor der Oxford Union in seiner finalen Metapher anmerkte.

Was ist die mittlere Temperatur und messen wir diese korrekt

Seit Beginn der Diskussion zum Klimawandel ist die zentrale Größe die Entwicklung der weltweiten mittleren Temperatur. Nur um das nochmal klarzumachen, wir brechen das hochkomplexe und dynamische System Klima auf eine Größe runter, die mittlere weltweite Temperatur, und versuche diese durch die Limitierung einer anderen Größe, dem Ausstoß von CO2, zu regeln. “Sounds fishy”, wie der Engländer sagen würde.

Gehen wir kurz auf die gemessene Größe eine, der Temperatur. Können Sie mir sagen, wie diese gemessen wir? Nehmen wir die Temperatur am toten Meer und addieren sie mit der am Mount Everest und teilen das dann durch zwei? Und was sage uns dieses Ergebnis dann? Und wie messen wir die Temperatur? Zumindest das ist einfach zu vermuten, es gibt dafür spezielle Messstellen.

Nehmen wir also die Werte der Messstellen und addieren diese auf und bilden einen Mittelwert? Noch nicht ganz. Als Erstes nimmt man einen Mittelwert, z.B. von 1950 bis 1980. Dann berechnet man, wie die Abweichungen der Messstelle von diesem Mittelwert sind. Und von diesen Abweichungen bildet man dann wieder den Mittelwert. Das ist zumindest die Methodik, die ich als Erklärung gefunden haben.

Nun fehlen aber hier und da Messwerte, vor allem aus der Vergangenheit. Und zusätzlich stieg die Anzahl der Messpunkte vor allem in den letzten 50 Jahren stark an. Vor allem in urbanen Bereichen kamen einige Messstellen hinzu. Dort kommt es aber zum sogenannten Wärmeinseleffekt. In einer aktuellen Studie haben Forscher versucht, mit aktuellen Modellrechnungen den Temperaturverlauf der Historie zu rekonstruieren. Dabei konnten die Modelle die historischen Verläufe der Temperatur nur schlecht nachbilden, sondern lagen tendenziell eher zu hoch.

Bereinigt man nur die Messwerte um die Messstellen der letzten Zeit, vor allem die Messstellen im urbanen Bereich der Wärmeinseln, so kommt man schon näher an die historischen Werte heran. Wenn man zusätzlich noch den Einfluss der Wolkenbildung erhöht (er liegt im niedrigen einstelligen Prozentbereich, hat aber über Jahrzehnte hinweg einen deutlichen Effekt) so können die Modelle die Verläufe der Temperaturen der Historie deutlich besser nachbilden. Das deutet darauf hin, dass es sein kann, dass aktuelle Modelle zu Simulation der Temperaturentwicklung für die Zukunft aufgrund des Wärmeinseleffektes und einer Unterschätzung des Einflusses der Wolkenbildung zu hohe Temperaturen liefern.

Macht korrumpiert

Ich stelle an dieser Stelle einmal drei Thesen auf, die für meine Weltsicht entscheiden sind:

- Menschen sind alle gleich

- Jeder Mensch kann ein Arsch sein

- Und Macht korrumpiert

Dem folgend geht es also zu einem gewissen Teil in der wissenschaftlichen Welt um Macht und deren korrumpierenden Effekt, oder anders, je mehr es um Macht und Einfluss geht oder diese vorhanden oder realisierbar ist, desto höher wird der Anteil der Menschen, die sich von dieser Macht korrumpieren lassen. Das ist im Bereich Klima sicherlich so.

Erstes Indiz war Climategate, also der E-Mail Hacking Fall aus dem Jahr 2009, aber auch andere Berichte über die Art und Weise wie der Peer-Review Prozess im Bereich Klima läuft. Eine kurze Erklärung: Mit Peer-Review ist gemeint, dass wissenschaftliche Papers in Magazinen, wie z.B. Nature, veröffentlicht werden. Diese werden von Wissenschaftlern der gleichen Zunft gelesen. Ziel dabei ist es, methodische Fehler in den Arbeiten zu erkennen. Wenn also eine Studie in einem prominenten Magazin veröffentlicht wurde, und es keine Beanstandung gab, so ist das der Goldstandard der Wissenschaft.

Meine Vermutung ist, dass es einen gewissen Anreiz speziell für junge Klimaforscher gibt, eher Ergebnisse zu produzieren, die das aktuelle Narrativ, und damit den Einfluss des IPCC, stützen, um den vorhanden Einfluss auf Politik und Gesellschaft zu erhalten oder zu erhöhen. Auf der anderen Seite gibt es auch einen gewissen Anreiz für die Wissenschaftler, die die Studien, die veröffentlicht wurden, prüfen sollen (also die Peers in Peer-Review), Studien eher weniger genau zu prüfen, die den eigenen Einfluss sicher und Studien die dem machtsichernden Narrativ widersprechen, genauer zu prüfen oder sogar mit schlechten Begründungen abzulehnen.

Darüber hinaus gibt es auch viele “wissenschaftliche” Einrichtungen (z.B. Agora Energiewende), die Ergebnisse produzieren, die gar nicht in wissenschaftlichen Veröffentlichungen erscheinen wollen, also am Peer-Review-Prozess vorbeilaufen. Deren Ziel ist dann nur noch Stützung des politischen Narrativs. Auch der Bericht des IPCC hat eine gewisse Tendenz, zumindest kann die Tatsache, dass das Summary für politische Entscheidungsträger erstens deutlich besser lesbar ist und zweitens oft vor dem eigentlichen Bericht veröffentlicht wird, als Indiz gesehen werden.

Ich werde versuchen, den ein oder anderen dieser Stolpersteine in weiteren Artikel etwas genauer zu beleuchten. In Summe bringt mich die Kombination der Stolpersteine, die aus dem politischen und empirischen Bereich kommen, dazu, der Vehemenz, mit der gewisse “wissenschaftliche” Erkenntnisse und die eingeschlagene politische Richtung verteidigt werden, mit einer milden Vorsicht zu begegnen. Ich möchte schließen mit dem Zitat eines Vertreters einer gewissen Partei aus dem kommunalen Gremium, dem ich die Ehre habe anzugehören, welches, so glaube ich, gut zeigt, wie ideologisch man unterwegs ist:

“Sie müssen halt einfach an die Wissenschaft glauben!”